В категории материалов: 15

Показано материалов: 1-10 |

Страницы: 1 2 » |

Сортировать по:

Дате ·

Названию ·

Рейтингу ·

Комментариям ·

Просмотрам

Доброго времени суток, дорогие друзья! По доброй традиции проект «Свобода внутри нас» - http://иванефремов.рф/, объявляет о сборе средств на ежегодный аудиоконкурс «Звёздочки» творчества» - конкурс художественного чтения произведений Ивана Ефремова! |

Метод резонанса.

Человек – живой камертон, который может научиться сам себя настраивать на нужный тон

Разговор пойдет о регулярно упоминаемом мной резонансе. Это физическое понятие всем нам знакомо со школьной скамьи. Практически, когда мы что-то сообща раскачивали и роняли, и теоретически, из уроков. Нам тогда, помнится, рассказывали про случай, произошедший 15 января 1905 года, когда вымуштрованные лошади первой роты Лейб-гвардии конно-егерского полка шли в ногу по Египетскому мосту Санкт-Петербурга. В результате чего мост, уже не новый, вошел в резонанс с ритмом их поступи и развалился, хотя мог бы еще постоять и дальше.

В середине XIX века близ города Анжур во Франции по мосту длиной 102 метра проходил отряд солдат. Внезапно мост стал раскачиваться и рухнул. Погибли 226 человек. Трагедия произошла в результате резонанса, совпадения частоты солдатского шага с собственной частотой колебаний моста: мост срезонировал на частоту солдатского шага. С тех пор солдатам запрещено ходить по мостам в ногу.

Теперь цитата из романа Ивана Ефремов. “Туманность Андромеды:

- Дис хотел сказать о ритмах механизма наследственности, живой организм при развитии из материнской клетки надстраивается аккордами из молекул. Первичная парная спираль развёртывается в плане, аналогичном развитию музыкальной симфонии. Иными словами, программа, по которой идёт постройка организма из живых клеток, - музыкальна!

Дар Ветер- ....гигантская симфония эволюции живой и неживой материи?

- План и ритмика этой симфонии определены основными физическими законами. Надо лишь понять, как построена программа и откуда берётся информация этого музыкального механизма,- с непобедимой уверенностью юности подтвердил Тор Ан...."

Творчество |

Просмотров: 1367 |

Author: Богданович Виталий Николаевич |

Добавил: makcum |

Дата: 23.03.2015

|

|

Аудиоконкурс «Звёздочки» творчества»

Проект «Свобода внутри нас» - http://иванефремов.рф/ при информационной поддержке творческого союза «Агенты будущего» - https://agenty-buduschego.ru/ открывает аудиоконкурс «Звёздочки» творчества».

«Звёздочки» - так назывались в романе Ивана Ефремова «Час быка» кристаллы, на которых сохранялись записи памятных машин. И хотя таких приборов ещё не придумали, каждый из нас способен подарить миру свою «звёздочку», сотворить подлинный шедевр! |

Шубин А.В. (Из книги «Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008).

Многие проблемы советского общества, мучившие его в настоящем, проистекали из того, что оно было устремлено в будущее. О будущем было положено думать идеологам ЦК КПСС. Но этому аппарату приходилось все время решать проблемы настоящего. Так что будущее оставалось на долю фантастов, считавшихся младшими братьями писателей, работавших в «серьезных» жанрах.

Отношение к фантастике в СССР долгое время было утилитарным. Она должна была популяризировать научные достижения и развлекать население – прежде всего молодежь. Допускалась фантастическая сатира, которую разделяли на две разновидности: «сатиру политическую, бичующую открытого врага - внешнего, классового, и сатиру, так сказать, домашнюю, направленную на лентяев, формалистов, трусов, ловкачей, болтунов, очковтирателей, на жадных строителей собственного гнездышка, т.е. на мещан» . Со временем выяснилось, что «домашняя» сатира тоже может быть политической. Как говорилось в записке сотрудников отдела агитации и пропаганды ЦК А. Яковлева и И. Кириченко 5 марта 1966 г., «жанр научной фантастики для отдельных литераторов стал, пожалуй, наиболее удобной ширмой для проталкивания в нашу страну чуждых, а иногда и прямо враждебных идей и нравов» .

Но в этом фантастика принципиально не отличалась от других жанров. Ее «изюминка» была в другом – фантастика могла заглянуть в будущее. Эта ее самая важная задача – она же и самая трудная: придумать «будущее, в котором мне хотелось бы жить», как писал фантаст С. Снегов. Братья Аркадий и Борис Стругацкие конкретизировали, что это за будущее: «Коммунизм – это мир, в котором хочется жить и работать».

Творчество |

Просмотров: 1816 |

Author: Шубин А.В. |

Добавил: makcum |

Дата: 30.12.2013

|

|

Дорогие друзья, в нашей игре магия разделена на четыре стихии. Вода противоположна огню, а воздух — земле. Выбирая свойства своего персонажа, учитывайте, что воспользоваться противоположными направлениями магии ему не удастся. Мы сделали это из соображений игрового баланса, а также для придания уникальности каждой из магических школ.

Творчество |

Просмотров: 1340 |

Author: Алексей Кравецкий |

Добавил: makcum |

Дата: 11.10.2013

|

|

Анализ художественного произведения (часть 2)

С чего начинать анализ?

Ответить на наш начальный вопрос,что такое литература, фактически являющийся

конечным, можно только проанализировав средства литературы. Причем, литературу

мы будем противопоставлять не другим искусствам, а другим идеологиям.

Основным средством литературы является слово. Но слово есть также средство

вообще языка человека.

Это совпадение делает применение к литературе критерия художественности

почти фатальным. Порой невозможно провести границы между художественной

литературой и литературой вообще – письменной речью человека.

Начинать анализ художественного произведения следует с непосредственного

восприятия его читателем. |

Анализ художественного произведения

С чего начинать анализ?

Ответить на наш начальный вопрос,что такое литература, фактически являющийся

конечным, можно только проанализировав средства литературы. Причем, литературу

мы будем противопоставлять не другим искусствам, а другим идеологиям.

Основным средством литературы является слово. Но слово есть также средство

вообще языка человека.

Это совпадение делает применение к литературе критерия художественности

почти фатальным. Порой невозможно провести границы между художественной

литературой и литературой вообще – письменной речью человека.

Начинать анализ художественного произведения следует с непосредственного

восприятия его читателем.

Творчество |

Просмотров: 1669 |

Author: Генрих Горчаков |

Добавил: makcum |

Дата: 01.08.2013

|

|

Философские предпосылки теории литературы

Как ни странно этого ожидать, но мы видим, что человечество, прежде

чем заняться какой-нибудь деятельностью, дает ей философское обоснование.

Времена, когда человечество действовало под влиянием инстинкта, думается,

давно миновали и никогда не возвратятся.

Творчество |

Просмотров: 1555 |

Author: Генрих Горчаков |

Добавил: makcum |

Дата: 01.08.2013

|

|

ВведениеВ Сиблаге мне попался «Обломов» Гончарова. Я поразился тому, что читаю

совершенно неизвестный мне роман. Его текст был подменен последующими

рассуждениями по поводу романа.

Творчество |

Просмотров: 1269 |

Author: Генрих Горчаков |

Добавил: makcum |

Дата: 01.08.2013

|

|

«Принципы построения научной теории литературы»

«Принципы построения научной теории литературы» возникли как поиски ответов на вопросы любознательного человека.

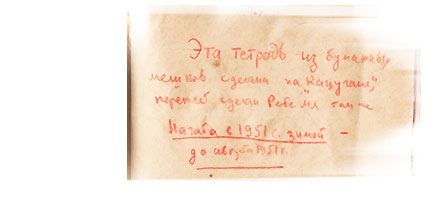

Это было зимой 1950-51 годов на лагерных нарах лагпункта «Коцуган» Бутугычагского отделения Берлага – колымский особлаг.

Теорию литературы я сдавал в 1940 году на первом курсе ИФЛИ – самого

лучшего советского гуманитарного вуза. У профессора Тимофеева я

заслужил отметку «хорошо», но ответить на вопросы это мне не помогло:

всё,чему меня учили, я начисто успел забыть. Но это оказалось к лучшему,

ибо не мешало размышлять самостоятельно.

Творчество |

Просмотров: 1267 |

Author: Генрих Горчаков |

Добавил: makcum |

Дата: 01.08.2013

|

|

|