Иван Ефремов и соль земли русской

В своих произведениях Иван Ефремов очень большое внимание уделял соли. Например, в романе «Лезвие бритвы» он пишет следующее:

«Общеизвестные тепловые удары лишь не так давно получили своё объяснение — это падение (разумеется, ничтожное) содержания соли в крови, потому что при жаре с потом уходит из организма много соли. Простое предупреждение тепловых ударов — дача соли перед тяжёлой работой или походом в жару — теперь широко применяется повсюду».

В рассказе «Афанеор, дочь Ахархеллена» продолжает:

«– Вы правы, соль прежде ценилась на вес серебра. Чернокожие люди защищены от ультрафиолетового излучения солнца, зато получают больше нагрева от инфракрасного и сильнее потеют, чем белые. Потребность в соли у них выше. Многие путешественники описывают страшный соляной голод, который мучил чернокожих земледельцев и в лесах и в саваннах…»

А в романе «Час Быка» одного из главных героев, инженера вычислительных установок, вообще зовут Соль.

На самом деле, речь в «Лезвии бритвы» идёт скорее не о тепловом ударе, который возникает вследствие перегрева организма, и дача соли здесь не поможет, а о гипонатриемии - состоянии, при котором концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже 135 ммоль/л (в норме — 136 -142 ммоль/л).

Сильная гипонатриемия может вызвать осмотическое перераспределение воды из плазмы крови в клетки организма, включая клетки мозга. Типичные симптомы в этом случае включают головокружение, рвоту, головные боли и общее недомогание. По мере углубления гипонатриемии могут возникнуть путаница мыслей, оцепенение (ступор) и кома.

Сильная гипонатриемия может быть следствием нескольких часов интенсивной физической нагрузки при высокой температуре окружающей среды, такой как бег или ходьба по пустыне, или физических упражнений на выносливость без соответствующего потребления спортсменом электролитов.

Электроли́т — вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов. Примерами электролитов могут служить кислоты, соли, основания и некоторые кристаллы (например, иодид серебра, диоксид циркония).

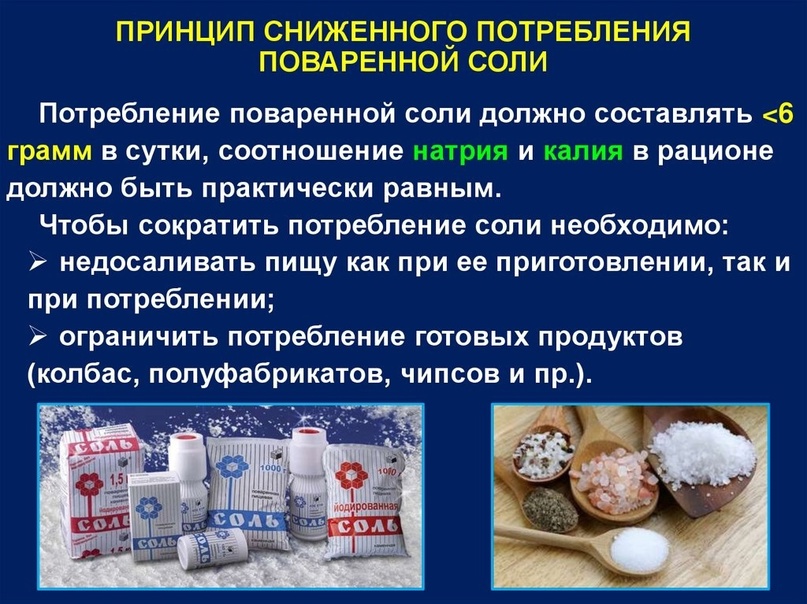

Однако, давать соль необходимо только перед тяжёлой работой или походом в жару, а вот постоянное избыточное потребление соли крайне вредно и представляет собой одну из самых больших проблем в современном питании.

Пова́ренная соль, или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

«Проблема значимости потребления соли, её влияние на инициацию сердечно-сосудистых заболеваний и их исходов занимает научное сообщество уже более ста лет. Необходимость регулирования потребления NaCl практически единодушно признают во всём мире вне зависимости от стран, континентов и этнической принадлежности исследователей. Различны только нюансы реализации подходов. Очень велика социальная значимость проблемы. В США изучили 12 различных диет, образов жизни и метаболических факторов и подсчитали, что высокое потребление пищевой соли ответственно за 102 000 смертей в год, низкое диетическое содержание омега-3 жирных кислот — за 84 000, высокое содержание транс-изомеров жирных кислот — за 82 000, а низкое потребление фруктов и овощей — за 55 000 ежегодных случаев смерти (American Heart Association, 2013).

Первое документированное внимание к соли как к компоненту индивидуального здоровья отмечено в глубокой древности. Известно изречение китайского врача, классика внутренней медицины, Huang Ti Nei Ching Su Wein, приводимое Wan Ping в 762 г. н.э.: «... если потребляется большое количество соли, то пульс будет деревянным и твёрдым». Социальное и экономическое значение соли также было велико. Английское слово «salary» (оплата) является производным от слова «salt». Это закрепилось в давние времена, когда солью оплачивали труд римских легионеров. Известны соляные бунты, происходившие в прошлом, (1543 г., юг Франции; 1648 г., Москва). Бывали времена, когда соль стоила дороже золота. Она составляла до 50% торгового оборота древней Венеции. В фольклоре разных стран сохранились и широко используются различные фразеологические обороты, такие как «соль проблемы», указывающее на что-то основополагающее. Слово «соль» до 50 раз упомянуто в Библии. Особо известно изречение от Матвея: «Вы есть соль мира». В российском обществе близкое к этому выражение употребляли и вне церковных обстоятельств: «Соль земли русской», — так говорили о лучших людях общества».

Избыточное потребление соли: распространённость и последствия для здоровья человека (обзор литературы) Н.Г. Потешкина, Вестник РГМУ, 2013, № 2.

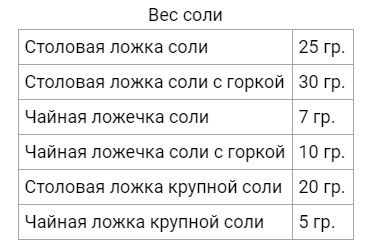

Как вы думаете, сколько граммов соли содержится в одной чайной ложке? Ответ вас удивит: всего лишь 7 грамм в ложке без горки, 10 - с горкой. Эти сведения легко найти в интернете.

А как вы думаете, сколько соли содержится в обычных продуктах питания?

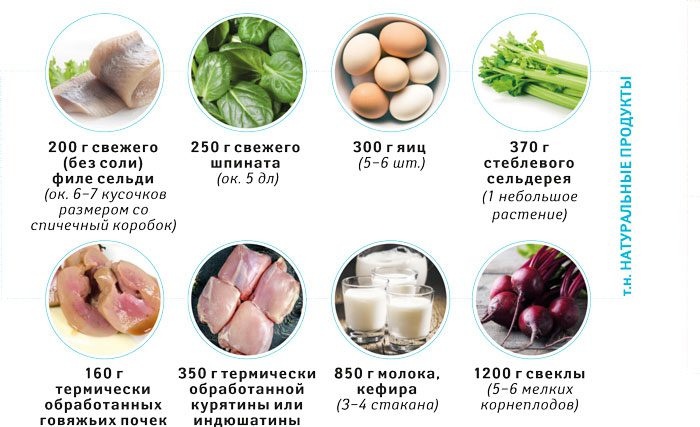

В необработанных продуктах соли нет, но натрий может присутствовать. Примерно 1 грамм «соли» (в пересчете из количества натрия) содержится, например, в следующих т.н. натуральных продуктах:

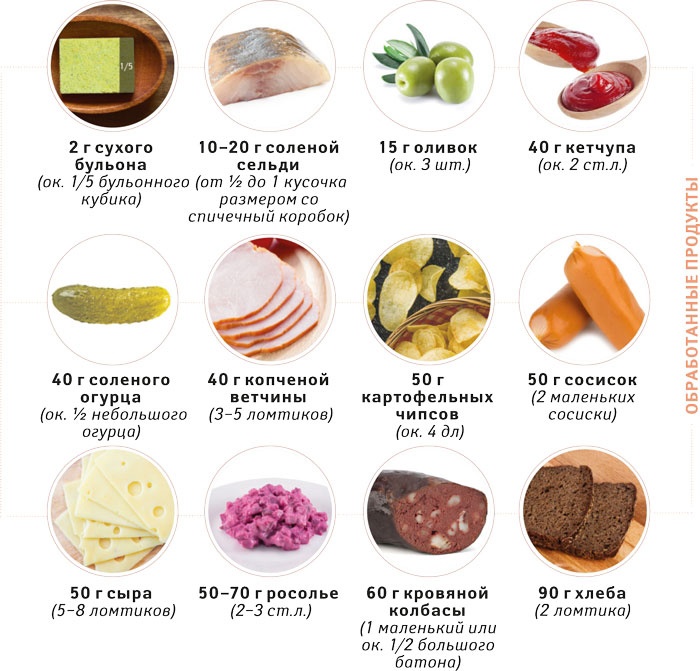

Примерно 1 грамм соли содержится, например, в следующих обработанных продуктах:

Как видите, соль есть во всех современных продуктах, и 10 грамм соли (одна чайная ложка) содержится в относительно небольшом количестве пищи.

Исследование «INTERSALT» было международным наблюдательным исследованием 1988 года, в котором изучалась связь между солью, измеряемой по выделению с мочой, и кровяным давлением. Исследование было основано на выборке из 10 074 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 59 лет из 52 групп населения по всему миру. Авторы исследования попытались провести широкомасштабное международное исследование корреляции между потреблением соли с пищей и артериальным давлением систематическим и стандартизованным способом с учетом соответствующих смешивающих переменных, помимо возраста и пола.

В 2011 году опубликована статья Н.Г. Потешкиной, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой общей терапии ФУВ Российского государственного медицинского университета Росздрава «Потребление соли, артериальная гипертензия и риск развития сердечно-сосудистой заболеваний», в которой подробно проанализировано исследование «INTERSALT».

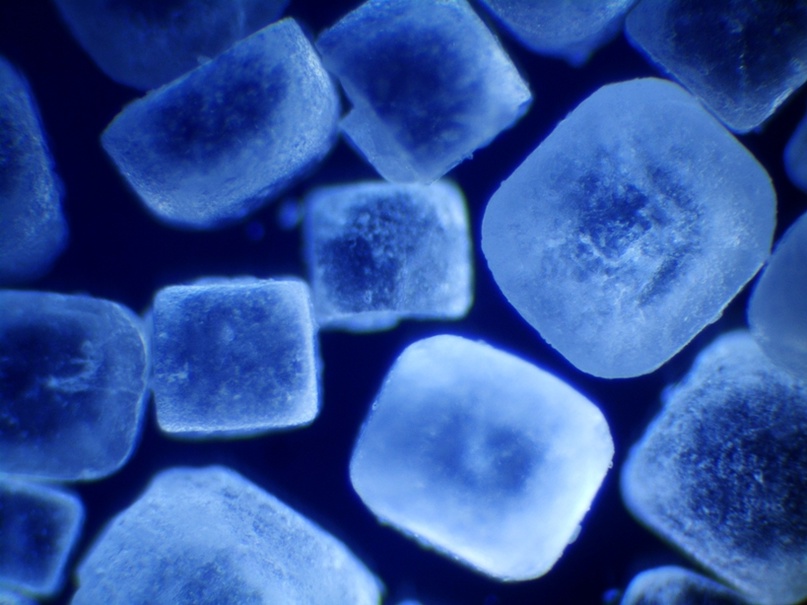

Зёрна соли, видимые в электронный микроскоп

«В исследовании INTERSALT по единому протоколу была изучена взаимосвязь между потреблением соли и уровнем артериального давления у 10074 человек в возрасте 20-59 лет (средний возраст 40 лет) из 52 центров в 32 странах, расположенных в разных частях мира. Кроме этого в исследовании участвовало 8344 человека с нормальным артериальным давлением. Это было первое крупное мировое эпидемиологическое исследование, выполненное по единому стандартному протоколу и дизайну.

Анализ полученных данных показал, что уровень потребления соли в мире колеблется от очень низкого, наблюдаемого в изолированных сельских районах Бразилии (индейцев Yanomamo – 0,2 ммоль/сут и Xingu – 5,8 ммоль/сут) до высокого 242,1 ммоль/сут Na+ (14,16 г/сут NaCl) в Тянджине, Северный Китай. Среднее потребление Na+ в мире составило 170 ммоль/ сутки (около 9,9 г/сут NaCl)».

А что же наша страна?

«На территории Российской Федерации потребление соли изучено не так широко и детально. В составе исследования INTERSALT опубликованы данные по СССР, согласно которым потребление соли в 1970-х года составляло 9,46 г/сут NaCl (161,7 ммоль/сут Na+). В недавно опубликованном исследовании В.С.Волкова с соавт. было включено 630 больных артериальной гипертензией, средний возраст 48 лет, 283 мужчины и 347 женщин, а так же 350 людей с нормальным уровнем артериального давления того же возраста. Выявлено, что здоровые жители РФ потребляли 10,8 г/сут NaCl (184,6 ммоль/сут Na+), а больные артериальной гипертензией более 15,0 г/сут NaCl (256,5 ммоль/сут Na+). При этом, среди больных АГ 67,6% потребляли более 16 г/сут NaCl (273,6 ммоль/сут Na+) и только 32,4% менее 9 г/сут NaCl (153,9 ммоль/сут Na+). Очевидно, что потребление поваренной соли в РФ, пусть даже по данным единичного исследования, очень велико и превышает минимально рекомендуемые уровни в 2,3-4,2 раза.

Источники поступления соли с пищей имеют некоторые региональные и этнические особенности. В Азиатском регионе добавление соли в пищу идет в основном через различные соусы и приправы. В Великобритании 83%, а в США 77% соли добавляется в процессе приготовлении пищи на производстве и в ресторанах и только 7% соли добавляется за столом. По Российской Федерации таких данных нет.

Контроль за потреблением соли во многих странах поставлен на государственный уровень. Однако культурные, диетические традиции, социально-экономические реалии не позволяют быстро и успешно реализовать стратегии низкосолевого потребления среди населения».

Сочетание хлеба и соли у всех славянских народов играло роль ёмкого символа, хлеб олицетворяет богатство и благополучие, а соль защищает от враждебных сил и чар. У русских в начале и в конце обеда советовали съесть для счастья кусочек хлеба с солью. Угощение гостя хлебом-солью устанавливало между ним и хозяином дружеские доверительные отношения; отказ же от них расценивался как оскорбительный жест. В Новгородской губернии в случае, если пришедший в избу отказывался от угощения, ему с обидой говорили: «Как же ты так из пустой избы пойдёшь!» В «Домострое» рекомендовалось напоить недруга и накормить его хлебом да солью, чтобы была «вместо вражды дружба». «Хлебосольными» и сегодня называют радушных гостеприимных хозяев.

Согласно данным Белоглазовой И.П. 2013 года (Белоглазова И.П., Могутова П.А., Потешкина Н.Г. Потребление соли и ремоделирование сердца у больных артериальной гипертензией // Вестник РГМУ. 2013. №1, с. 12 - 15) потребление соли у здоровых россиян варьирует в пределах 5,33-26,49 г NaCl/сут. Таким образом, верхний предел потребления соли у здорового жителя нашей страны - 26,49 г. в сутки.

Теперь обратимся к другой интересной работе - статье 2011 года «60 лет спустя (к 60-летию выхода в свет книги Г.Ф. Ланга «Гипертоническая болезнь»)». Авторы статьи: Волков В.С. — доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом профессиональных заболеваний, заслуженный деятель науки; Поселюгина О.Б. — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии; Нилова С.А. — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии; Роккина С.А. — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры эндокринологии.

«60 лет назад, а именно в 1950 году, вышла в свет книга выдающегося отечественного кардиолога Г.Ф. Ланга «Гипертоническая болезнь», которая сразу же обратила на себя внимание врачей своей фундаментальностью, логичностью и, казалось бы, неоспоримостью излагаемых фактов и явлений. В ней впервые на примере «вспышки» тяжело протекающей артериальной гипертензии (АГ) в блокадном Ленинграде была высказана и обоснована нейрогенная теория этиопатогенеза гипертонической болезни. При этом основным тезисом этой теории было положение, что в основе заболевания лежит невроз, вызванный в свою очередь сильной и длительной психотравмирующей ситуацией. Эта теория врачебной общественностью Советского Союза, население которого только что пережило все тяготы Великой Отечественной войны, была встречена с энтузиазмом и на многие годы стала господствующей в понимании этиопатогенеза и клинических проявлений гипертонической болезни (эссенциальной АГ).

Однако с течением времени стали накапливаться факты, которые не укладывались в теорию, разработанную Г.Ф. Лангом. Во-первых, несмотря на тщательные поиски, не было обнаружено «специфического невроза», острием своим направленного на регуляцию артериального давления (АД), хотя сам факт большей частоты выявления невротических нарушений у больных АГ, чем в общей популяции населения, многократно был доказан и в настоящее время не вызывает сомнений. Справедливости ради необходимо заметить, что Г.Ф. Ланг в своей знаменитой монографии отметил, что у солдат, находящихся на передовой и ежедневно подвергающихся смертельной опасности, наблюдалось лишь «ситуационное» повышение артериального давления (АД) без развития гипертонической болезни.

Во-вторых, «вспышка» гипертонической болезни в блокадном Ленинграде быстро закончилась с прорывом блокады города, и нормализацией питания населения, и уменьшением психоэмоционального стресса. Более того, нигде в мире аналогов подобной вспышки АГ не встретилось, несмотря на то, что население некоторых стран за истекшие 60 лет подвергалось тяжелым психоэмоциональным стрессам (война, голод, стихийные бедствия). Однако необходимо все же подчеркнуть, что трудно себе представить, чтобы та ситуация, которая сложилась в Ленинграде в 1941–1943 гг., могла бы где-то еще повториться.

В-третьих, рост заболеваемости АГ и после окончания войны в нашей стране продолжился. И, действительно, в 1938 г., по данным Г.Ф. Ланга, в Ленинграде распространенность АГ составила 2 % (цитировано по А.Л. Мясникову). В 60-е годы прошлого столетия при массовых измерениях АД АГ была выявлена в 5–6 % случаев. В настоящее время в России частота АГ среди населения составляет 40 %. Иными словами, за 72 года распространенность АГ в России увеличилась в 20 раз!

И, наконец, в-четвертых, сравнительно недавно было установлено, что жители блокадного Ленинграда только с хлебом получали ежедневно 30–50 г поваренной соли (ПС) [Клебанов Ю.А. К этиологии Ленинградской блокадной гипертонии // Клинич. мед. — 1995 — № 3 — С. 18–21]! Это обстоятельство не было учтено Г.Ф. Лангом, да и вряд ли могло бы быть учтено, поскольку трудно себе представить определение количества различных ингредиентов, в том числе и натрия в том скудном пищевом рационе, который получали жители блокадного Ленинграда.

Всё сказанное наводит на мысль, а не является ли чрезмерное потребление ПС (хлорида натрия) причиной как «вспышки» АГ в Ленинграде во время блокады, так и постепенного учащения этой патологии за последние 60 лет? Такое предположение является вполне закономерным, так как повышенное потребление ПС является одним из основных факторов риска АГ, а такие важные факторы риска, как ожирение, алкоголь и гиподинамия косвенно связаны с увеличением получения натрия с пищей или уменьшением его выделения, в частности, через потовые железы.

Предположение, что причиной роста частоты АГ в России является повышенное потребление ПС прежде всего основывается на исследованиях, согласно которым население нашей страны в настоящее время получает с пищей ежедневно 12–12,2 г. ПС [Бритов А.Н., Циб А.Ф., Оганов Р.Г. и др. Противоречия и пути решения федеральных целевых программ профилактики дефицита йода и артериальной гипертонии // В сб.: «Медикосоциальные аспекты состояния здоровья и среды обитания населения, проживающего в йоддефицитных регионах России и стран СНГ». — Тверь: Триада., 2004 — С. 81–87]. Это в 2 раза превышает опасную в отношении возникновения АГ величину потребления ПС, а именно 6 г. (мнение ВОЗ) [Борьба с артериальной гипертонией (Доклад Комитета экспертов ВОЗ). — М., 1997 — 139 с.]. Кстати, еще сравнительно недавно, в 1958 г., М.И. Певзнер указывал, что здоровый человек выделяет в сутки с мочой, потом и калом около 7 г. ПС [Певзнер М.И. Основы лечебного питания. — М.: Медгиз., 1958 — 560 с.].

Естественно, встает вопрос, почему в настоящее время население России так много стало потреблять ПС? Известно, что 70 % ПС человек получает с гастрономическими продуктами (колбасы, копчености, сосиски, сыры, консервы) и только 30 % с хлебом, кашами, салатами и другими продуктами. До так называемой перестройки, еще 16–18 лет назад основой питания населения России были хлебобулочные изделия, различные крупы и овощи (в основном картофель). С началом перестройки резко изменилось питание населения России за счет увеличения доли гастрономических продуктов в рационе питания. При этом абсолютное большинство населения России потребляет гастрономические продукты ежедневно и обычно 2, а то и 3 раза в день».

Всё это великолепно соотносится со словами Ивана Гирина, главного героя романа Ефремова «Лезвие бритвы»:

«… наш организм как биологическая машина работает в очень узких пределах, и всю жизнь мы как бы балансируем на лезвии бритвы. Чуть больше сахара в крови — потеря сознания и, если положение не будет исправлено, смерть, чуть меньше — потеря сознания, коллапс и смерть…

… Важно, что ничтожнейший, образно говоря, на одну миллионную толщины волоса, сдвиг от нормы в чрезвычайно тонком и сложном процессе обмена веществ ведёт к далеко идущим последствиям».

|